{{himg[1]}}

Живопись XIX-XX вв., Зал 4

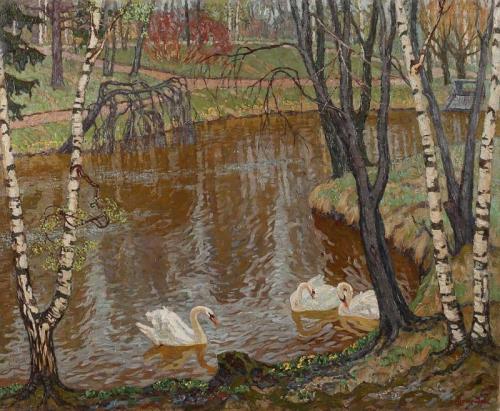

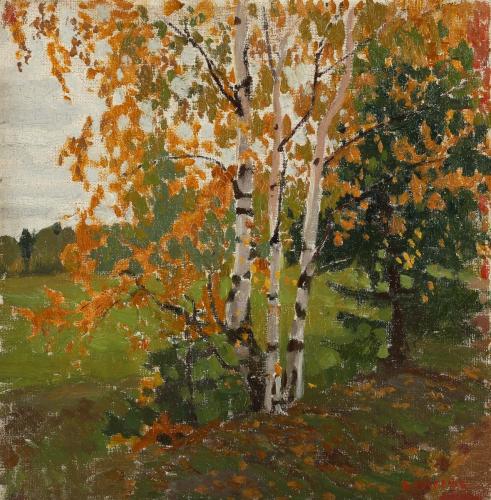

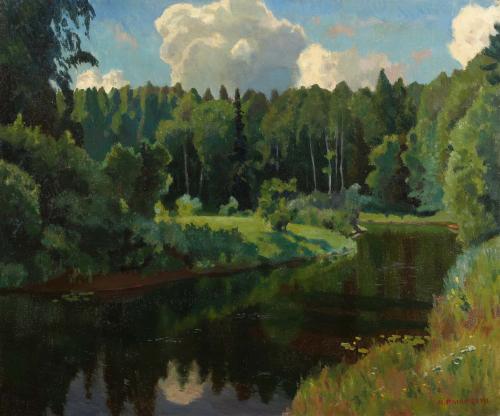

В конце XIX века на смену увлеченностью импрессионизмом, передачей мгновенного кратковременного впечатления в живописи, приходит, вместе со стилем модерн, интерес к декоративности. Так, в коллекции третьего зала живописи можно видеть пейзаж Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927) «В березовом лесу»: и яркость красок, и раздельные мазки, и заполненность светом пространства изображения, - все как в работах импрессионизма, но появляется новое нехарактерное тяготение к условной идеализированной красоте.

Перед нами не случайное впечатление, а словно декорация к спектаклю, яркая, подробная, светлая. На смену мерцанию света и цвета приходит ритмизированное однообразие. Березы в работе Кустодиева похожи одна на другую, они напоминают приоткрывающиеся кулисы.

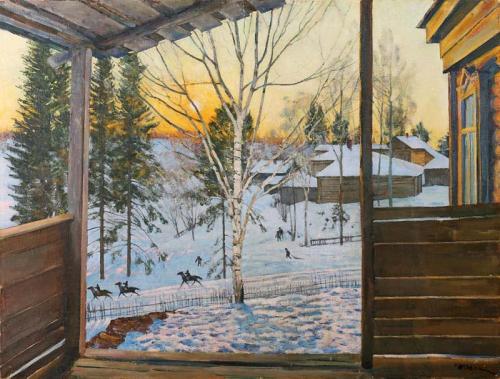

Постепенный переход от импрессионизма к декоративизму - превращению спонтанного, хаотичного, мимолетного в ритмически организованное предсказуемое с сохранением роли света и яркости цвета – можно проследить в представленной в этом зале работе Константина Федоровича Юона (1875-1958) «Зима в деревне». Как и в импрессионистических пейзажах, здесь есть раздельные мазки и цветные тени, но очевидны и отличия: с равной подробностью изображены доски террасы переднего плана и бревна дальних домов, силуэты деревьев ровны и однообразны, а лошади и вовсе скачут в ногу – мастером создается декоративный упорядоченный ритм композиции. Возникшая тенденция неслучайна. Мы помним стремительное развитие театра на рубеже веков. К.Ф. Юон работал над оформлением знаменитых постановок «Русских сезонов» С.П. Дягилева и на протяжении всей жизни сохранял особую декоративную манеру живописи. Декоративность модерна можно увидеть также в работах Яниса Розенталса в этом зале и Николая Милиоти в первом зале русской живописи.

После Октябрьской революции художники должны были сделать непростой выбор: уехать или остаться. Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930), ученик В.А. Серова и И.И. Левитана, член Товарищества передвижных выставок, в 1920 году уехал в Париж и продолжал писать пейзажи в русской манере, выставлялся во французских салонах и галереях, был весьма популярен среди любителей русского искусства во Франции. При входе в зал справа нас встречает его пейзаж «Зимний лес», в той самой русской манере: представлен заснеженный лес, только следы на снегу напоминают о присутствии людей, недавно прошедших здесь. В центре внимания непритязательная красота русской природы: ритм голых деревьев превращается в мерцающее пятно леса вдали, пейзаж залит солнцем, цветные тени на снегу создают эффект пронзительной яркости света.

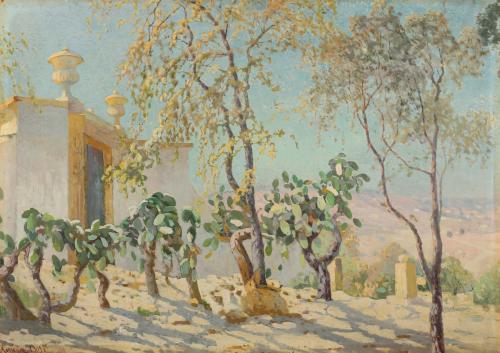

Константин Иванович Горбатов (1876-1945), академист, автор ярких декоративных работ был русским эмигрантом в Германии. В зале представлена его картина «Венеция. Вилла» (1919).

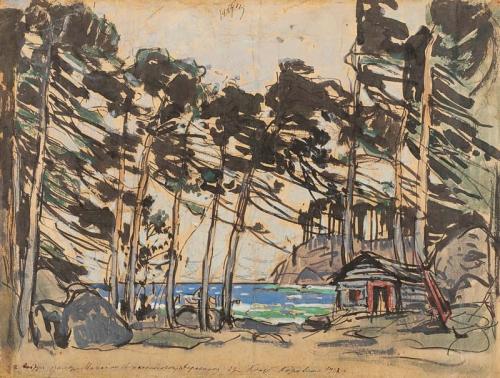

Также и выдающийся мастер Константин Алексеевич Коровин (1861-1939), известный пейзажист и театральный художник, в 1922 году вынужден был навсегда уехать из России. В этом зале представлен изумительный, наполненный светом и воздухом, в манере импрессионизма, поздний пейзаж мастера «Шоссе-дю-Пон» (1935), одной из улиц парижского квартала Булонь-Бийанкур. В этом пейзаже в фокусе внимания зрителя оказывается трехэтажный дом. Художник буквально заставляет нас смотреть на него: только этот дом детально проработан, мы видим окна, ставни, карнизы. Все, что вокруг, - размыто, изображено предельно обобщенными мазками, мы только угадываем в силуэтах деревья, фигуры людей и строений. Таким образом, К.А. Коровин передает естественный для человека способ рассматривания окружающего мира: мы не можем с одинаковой четкостью видеть все многообразие объектов пейзажа, в фокусе оказывается что-то одно, в данном случае – дом. Таким образом, художник с помощью «фокуса» в изображении добивается впечатления мимолетности восприятия: выхватывает короткое мгновение, за которое глаз успевает увидеть (а зритель – удивиться, восхититься яркостью, светом, формой) только один небольшой фрагмент мира, а остальное остается размытым контекстом, воспринимаемым боковым зрением. Ритм и цвет акварели «Валаам» (1918) напоминает нам о выдающемся таланте К.А. Коровина как театрального художника: подобным образом могла быть организована композиция декорации к спектаклю.

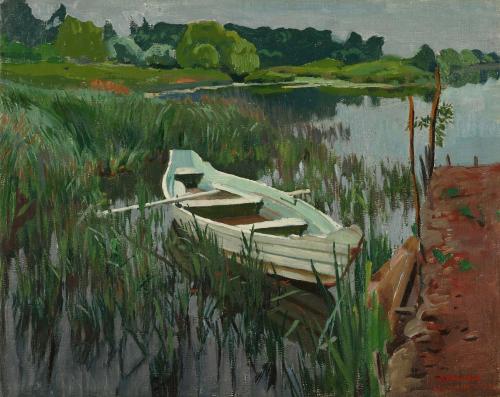

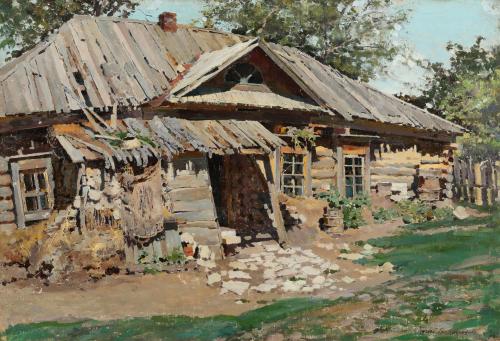

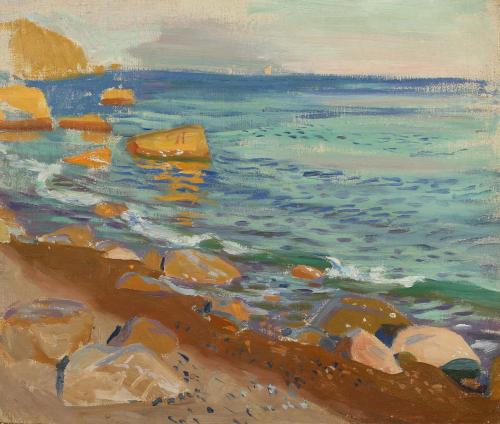

Русским импрессионистом, творческим наследником О. Ренуара и Э. Дега можно назвать и Виталия Гавриловича Тихова (1876-1939), ученика В.Е. Маковского (подробнее – в статье ко второму залу русской живописи; в этом зале представлена его картина «Ялта»). Явное мастерство академиста можно видеть в натюрморте В.Г. Тихова 1911 года. А картина «Купальщица» того же года воплощает собой торжество красоты природы, юности и солнечного света в лучших традициях импрессионизма, раскрывая многогранность таланта художника. В 1930-е годы В.Г. Тихов станет автором многочисленных работ, посвященных жизни и быту советского человека – направления, названного соцреализмом. Также и Иван Федорович Колесников (в зале представлен его «Деревенский пейзаж»), выпускник училища при Академии Художеств, мастер пейзажа, после 1917 года стал соцреалистом, писал работы на темы из жизни Ленинграда. Аркадий Александрович Рылов (1870-1839), получивший звание академика в 1915 году, станет признанным советским пейзажистом, будет преподавать в Академии художеств и готовить новое поколение художников. В зале представлены его пейзажи разных лет «Три березы. Осень» (1910-е), «Белая лодочка» (1909), «Берег в Крыму» (1914), «Лесная река» (1931) и «Дорожка к даче» (1931).

К сожалению, далеко не всегда мастерам рубежа веков удавалось найти свое место в новой советской системе изобразительного искусства. Так, Станислав Юлианович Жуковский (1873-1944), ученик В.Д. Поленова и И.И. Левитана, был в начале XX века одним из известнейших русских пейзажистов-импрессионистов, а в советское время вынужденно переехал в Польшу и занимался преподаванием в частной школе живописи. Импрессионистический пейзаж, с его чуткостью к цвету и свету в природе, терял прежнее значение в новом советском искусстве, хотя несомненно влиял на него и проявлялся в работах ряда художников соцреализма. Пейзаж «Старая дача» С.Ю. Жуковского, передающий зябкость и сырость осеннего дня за городом, представлен в этом зале.

Трагически сложилась судьба Константина Александровича Вещилова (1878-1945), ученика И.Е. Репина. В зале представлена его работа 1913 года «Версальский парк». Исторический живописец, художник признанного таланта, К.А. Вещилов до революции занимался оформлением постановок в театре Литературно-художественного общества (будущий Большой драматический) в Петербурге, писал работы на исторические темы, пейзажи, принимал участие в выставках. В первые послереволюционные годы мастер создал несколько эскизов на советские темы, но художником-соцреалистом не стал. С 1928 года началась его эмиграция сначала во Францию, а затем в Соединенные Штаты Америки.

Другой знаменитый русский художник, ученик В.Г. Перова, А.К. Саврасова, В.Е. Маковского, Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942), исторический живописец, прошел через тяжелый период советских ограничений и репрессий. В зале представлена его дореволюционная работа «Христос у Марфы и Марии». В ней – характерная одухотворенность образов М.В. Нестерова. После революции мастер будет работать преимущественно как портретист и иллюстратор. Энергия и решимость его портретных образов станет олицетворением стойкости, веры в будущее Отечества и народа. М.В. Нестеров – гуманист, несмотря ни на что не терявший веры в человека. «Ах, как я всегда любил нашу убогую бестолковую и великую страну – родину нашу», - знаменитое высказывание мастера – оксюморон, как нельзя лучше отражающий противоречивость России и чувств, которые испытывает к ней искренне любящий ее художник.

Первая мировая война, революция, Гражданская война, репрессии – были тяжелейшим периодом жизни России. Эти события внесли непоправимые изменения в жизнь общества, в развитие искусства. Но русская школа живописи сохранила самобытность. Академическое мастерство, чуткость к природе и чувствам человека, особое видение композиции и восприятие цвета сохранится, унаследуется советским искусством через творчество мастеров рубежа веков. Молодые советские художники, несмотря ни на что, станут продолжателями традиций великих русских мастеров.

Перед нами не случайное впечатление, а словно декорация к спектаклю, яркая, подробная, светлая. На смену мерцанию света и цвета приходит ритмизированное однообразие. Березы в работе Кустодиева похожи одна на другую, они напоминают приоткрывающиеся кулисы.

Постепенный переход от импрессионизма к декоративизму - превращению спонтанного, хаотичного, мимолетного в ритмически организованное предсказуемое с сохранением роли света и яркости цвета – можно проследить в представленной в этом зале работе Константина Федоровича Юона (1875-1958) «Зима в деревне». Как и в импрессионистических пейзажах, здесь есть раздельные мазки и цветные тени, но очевидны и отличия: с равной подробностью изображены доски террасы переднего плана и бревна дальних домов, силуэты деревьев ровны и однообразны, а лошади и вовсе скачут в ногу – мастером создается декоративный упорядоченный ритм композиции. Возникшая тенденция неслучайна. Мы помним стремительное развитие театра на рубеже веков. К.Ф. Юон работал над оформлением знаменитых постановок «Русских сезонов» С.П. Дягилева и на протяжении всей жизни сохранял особую декоративную манеру живописи. Декоративность модерна можно увидеть также в работах Яниса Розенталса в этом зале и Николая Милиоти в первом зале русской живописи.

После Октябрьской революции художники должны были сделать непростой выбор: уехать или остаться. Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930), ученик В.А. Серова и И.И. Левитана, член Товарищества передвижных выставок, в 1920 году уехал в Париж и продолжал писать пейзажи в русской манере, выставлялся во французских салонах и галереях, был весьма популярен среди любителей русского искусства во Франции. При входе в зал справа нас встречает его пейзаж «Зимний лес», в той самой русской манере: представлен заснеженный лес, только следы на снегу напоминают о присутствии людей, недавно прошедших здесь. В центре внимания непритязательная красота русской природы: ритм голых деревьев превращается в мерцающее пятно леса вдали, пейзаж залит солнцем, цветные тени на снегу создают эффект пронзительной яркости света.

Константин Иванович Горбатов (1876-1945), академист, автор ярких декоративных работ был русским эмигрантом в Германии. В зале представлена его картина «Венеция. Вилла» (1919).

Также и выдающийся мастер Константин Алексеевич Коровин (1861-1939), известный пейзажист и театральный художник, в 1922 году вынужден был навсегда уехать из России. В этом зале представлен изумительный, наполненный светом и воздухом, в манере импрессионизма, поздний пейзаж мастера «Шоссе-дю-Пон» (1935), одной из улиц парижского квартала Булонь-Бийанкур. В этом пейзаже в фокусе внимания зрителя оказывается трехэтажный дом. Художник буквально заставляет нас смотреть на него: только этот дом детально проработан, мы видим окна, ставни, карнизы. Все, что вокруг, - размыто, изображено предельно обобщенными мазками, мы только угадываем в силуэтах деревья, фигуры людей и строений. Таким образом, К.А. Коровин передает естественный для человека способ рассматривания окружающего мира: мы не можем с одинаковой четкостью видеть все многообразие объектов пейзажа, в фокусе оказывается что-то одно, в данном случае – дом. Таким образом, художник с помощью «фокуса» в изображении добивается впечатления мимолетности восприятия: выхватывает короткое мгновение, за которое глаз успевает увидеть (а зритель – удивиться, восхититься яркостью, светом, формой) только один небольшой фрагмент мира, а остальное остается размытым контекстом, воспринимаемым боковым зрением. Ритм и цвет акварели «Валаам» (1918) напоминает нам о выдающемся таланте К.А. Коровина как театрального художника: подобным образом могла быть организована композиция декорации к спектаклю.

Русским импрессионистом, творческим наследником О. Ренуара и Э. Дега можно назвать и Виталия Гавриловича Тихова (1876-1939), ученика В.Е. Маковского (подробнее – в статье ко второму залу русской живописи; в этом зале представлена его картина «Ялта»). Явное мастерство академиста можно видеть в натюрморте В.Г. Тихова 1911 года. А картина «Купальщица» того же года воплощает собой торжество красоты природы, юности и солнечного света в лучших традициях импрессионизма, раскрывая многогранность таланта художника. В 1930-е годы В.Г. Тихов станет автором многочисленных работ, посвященных жизни и быту советского человека – направления, названного соцреализмом. Также и Иван Федорович Колесников (в зале представлен его «Деревенский пейзаж»), выпускник училища при Академии Художеств, мастер пейзажа, после 1917 года стал соцреалистом, писал работы на темы из жизни Ленинграда. Аркадий Александрович Рылов (1870-1839), получивший звание академика в 1915 году, станет признанным советским пейзажистом, будет преподавать в Академии художеств и готовить новое поколение художников. В зале представлены его пейзажи разных лет «Три березы. Осень» (1910-е), «Белая лодочка» (1909), «Берег в Крыму» (1914), «Лесная река» (1931) и «Дорожка к даче» (1931).

К сожалению, далеко не всегда мастерам рубежа веков удавалось найти свое место в новой советской системе изобразительного искусства. Так, Станислав Юлианович Жуковский (1873-1944), ученик В.Д. Поленова и И.И. Левитана, был в начале XX века одним из известнейших русских пейзажистов-импрессионистов, а в советское время вынужденно переехал в Польшу и занимался преподаванием в частной школе живописи. Импрессионистический пейзаж, с его чуткостью к цвету и свету в природе, терял прежнее значение в новом советском искусстве, хотя несомненно влиял на него и проявлялся в работах ряда художников соцреализма. Пейзаж «Старая дача» С.Ю. Жуковского, передающий зябкость и сырость осеннего дня за городом, представлен в этом зале.

Трагически сложилась судьба Константина Александровича Вещилова (1878-1945), ученика И.Е. Репина. В зале представлена его работа 1913 года «Версальский парк». Исторический живописец, художник признанного таланта, К.А. Вещилов до революции занимался оформлением постановок в театре Литературно-художественного общества (будущий Большой драматический) в Петербурге, писал работы на исторические темы, пейзажи, принимал участие в выставках. В первые послереволюционные годы мастер создал несколько эскизов на советские темы, но художником-соцреалистом не стал. С 1928 года началась его эмиграция сначала во Францию, а затем в Соединенные Штаты Америки.

Другой знаменитый русский художник, ученик В.Г. Перова, А.К. Саврасова, В.Е. Маковского, Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942), исторический живописец, прошел через тяжелый период советских ограничений и репрессий. В зале представлена его дореволюционная работа «Христос у Марфы и Марии». В ней – характерная одухотворенность образов М.В. Нестерова. После революции мастер будет работать преимущественно как портретист и иллюстратор. Энергия и решимость его портретных образов станет олицетворением стойкости, веры в будущее Отечества и народа. М.В. Нестеров – гуманист, несмотря ни на что не терявший веры в человека. «Ах, как я всегда любил нашу убогую бестолковую и великую страну – родину нашу», - знаменитое высказывание мастера – оксюморон, как нельзя лучше отражающий противоречивость России и чувств, которые испытывает к ней искренне любящий ее художник.

Первая мировая война, революция, Гражданская война, репрессии – были тяжелейшим периодом жизни России. Эти события внесли непоправимые изменения в жизнь общества, в развитие искусства. Но русская школа живописи сохранила самобытность. Академическое мастерство, чуткость к природе и чувствам человека, особое видение композиции и восприятие цвета сохранится, унаследуется советским искусством через творчество мастеров рубежа веков. Молодые советские художники, несмотря ни на что, станут продолжателями традиций великих русских мастеров.