{{himg[1]}}

Фарфор, Зал 3

Вы, наверное, обратили внимание, как много в зале русского фарфора XX века имен. За каждым из них – долгий путь освоения мастерства, учебы в мастерских известных педагогов, многолетнего опыта, но главное – неповторимого художественного видения. Это тот случай, когда в объектах декоративно-прикладного искусства присутствует яркий авторский стиль: индивидуальное, узнаваемое, личное.

Экспозиция посвящена мастерам и работам советского времени, но многое связывает их с предшествовавшим периодом, мастерами и школами конца XIX – начала XX века. Так, Павла Каменского (1858 - 1917) нельзя назвать советским художником, но его знаменитые работы на тему народностей России продолжали изготавливаться на, переименованном в Ленинградский, бывшем Императорском фарфоровом заводе много лет после его смерти. В зале представлены три фарфоровые фигуры из этой замечательной серии.

Григорий Дмитриевич Зимин (1875-1958) был принят в живописную мастерскую Императорского фарфорового завода учеником в 1886 году, а в 1893 стал живописцем, специализирующимся на пейзажах. Затем работал, с перерывом на преподавание, на реорганизованном Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова и, вне зависимости от исторических и политических реалий, создавал неизменно прекрасные произведения искусства. Одну из его последних работ, вазу «Военно-морской музей» (1957), Вы можете увидеть в зале.

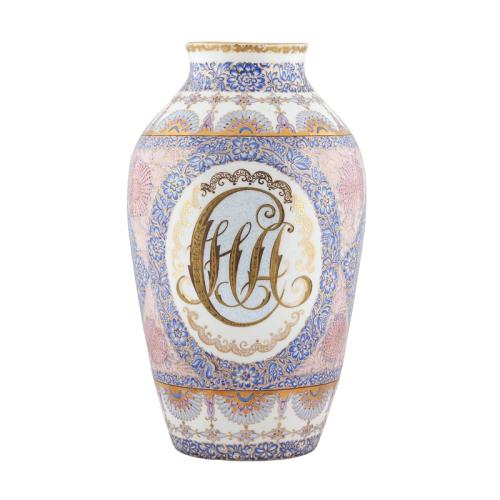

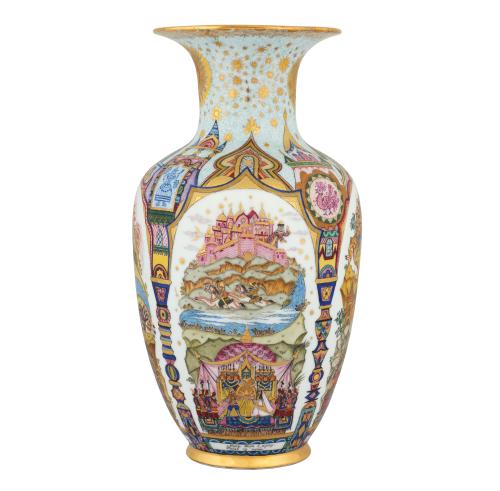

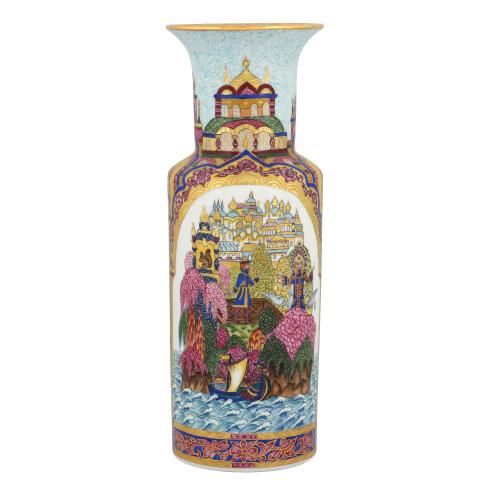

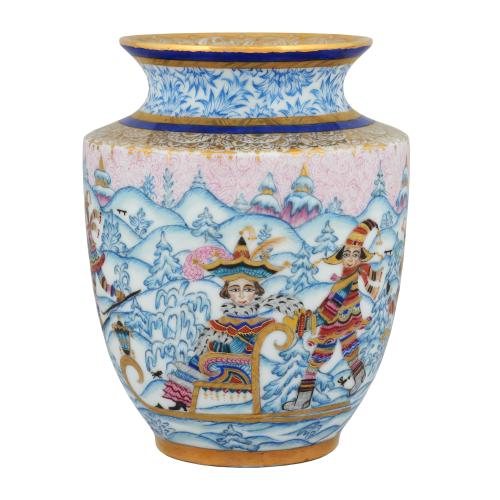

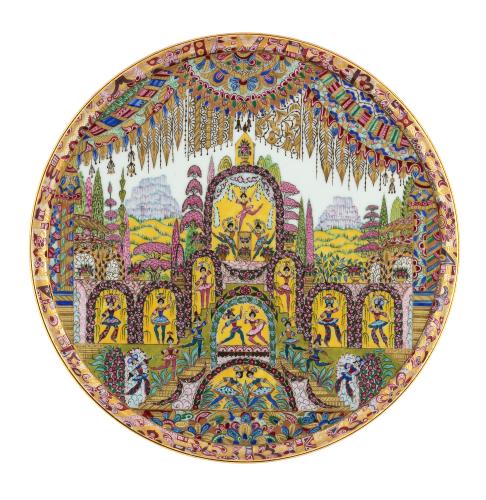

Творческий стиль Алексея Викторовича Воробьевского (1906-1992) развивался под влиянием художественного объединения «Мир искусства» (вспоминаются яркие утонченные работы А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова, А. Остроумовой-Лебедевой). С 1926 года он работал художником на Ленинградском фарфоровом заводе (ЛФЗ). Произведения А.В. Воробьевского всегда узнаваемы. Жизнеутверждающие сочетания цветов и стилизованных узоров, диковинные растения, звери и птицы вызывают восторженное восхищение. Сказки, ярмарки, причуды, наивный громкий детский смех, леденцы и пряники, – все это наполняет ощущением праздника работы Алексея Викторовича военных и послевоенных лет, когда так не хватало беспечной радости, когда она жила лишь в мечтах и воспоминаниях. Более поздние работы художника – цветные графические миниатюры на фарфоре. Стиль росписи становится детализированным, подробным, взаимодействие линий и цветовых пятен напоминает о народном лубке. Все то же жизнеутверждающее чувство, темы праздников, театра, эпоса, сказки – торжества добра, справедливости и счастья. А.В. Воробьевский – всемирно признанный художник, великий советский мастер, обладавший удивительным даром пробуждать в зрителе радость, напоминать о прекрасном и великом.

Одновременно с А.В. Воробьевским на Ленинградском фарфоровом заводе работала художница А. М. Ефимова (1897-1962). Выпускница мастерской К.С. Петрова-Водкина, Анна Максимовна оставалась живописцем и в прикладном искусстве. Ее росписи - спелые яркие фрукты или цветы, контрастные по цвету и размеру - напоминают академические постановки, а подчас – наброски к натюрмортам. Мастер будто подчеркивает раздельность мазков как самостоятельных выразительных частей изображения, создающих особый декоративный эффект. В зале представлены два варианта одной темы, яблока «Шафран-китайка» (1958) на ветке. В одном мазки решительные и явные, в другом – более слитные и скромные, но в обеих работах запоминаются выразительные живописные объемы.

К тому же поколению блестящих мастеров ЛФЗ относится Лидия Ивановна Лебединская (1908-1983). Это художник тонкого художественного чутья, прекрасный мастер разнообразных форм, жанров и стилей работы с фарфором. Вазы «Цветы» (1939) и «Флоксы» (1940) очаровывают нежностью цветов и изяществом форм, сочетанием плотных и полупрозрачных мазков, неожиданных искусно выполненных деталей. К этим работам стилистически близка представленная в зале ваза (1970-е) другой яркой художницы ЛФЗ того же времени – Любови Карловны Блак (1908-1983).

Выдающимся художником ЛФЗ был Иван Ризнич (1908-1998). В зале можно увидеть его работу «Волки» 1976 года. Анималистическая тема – одна из ведущих в работах мастера. Во многом благодаря Ивану Ивановичу (увлеченному собаководу) эта тема стала одной из ключевых в фарфоровом производстве советского времени. Как и в пейзажных работах начала века (подробнее – в статье к залу российского фарфора рубежа XIX и XX веков), важную роль в этой работе играет вращение вазы. Сначала кажется, что перед нами просто бегущие по зимнему лесу волки, но нет, это конфликт: два волка готовы сцепиться друг с другом, а за следом за ними – и их стаи. Ровный спокойный бег животных, который мы видим при вращении изделия, резко останавливается на эпизоде конфликта - при продолжении вращения волки как будто разбегаются в разные стороны – все в порядке, драка не состоялась.

Необычно и удивительно в контексте советского искусства творчество А.В. Щекатихиной-Потоцкой (1892-1967), ученицы И. Билибина и Н. Рериха, Ф. Валлотона и М. Дени. Наследница творчества великих мастеров, Александра Васильевна с 1918 года работала художницей на Ленинградском фарфоровом заводе. В вазе «Посейдон и Амфитрита» и блюде «Ваза с цветами» можно проследить влияние искусства мастеров Парижской школы и группы «Наби», их подхода к линии как основе изображения, цвету (яркому, локальными пятнами), динамике фигур и композиций, выразительности поз. Такое, характерное для Парижской школы, воплощение наивности и простоты в сочетании с изящностью и выразительностью очень неожиданно для советского фарфора 1920-30-х годов. В искусстве А.В. Щекатихиной-Потоцкой нет и следа соцреализма, она остается верна своему стилю также и в работах на историческую тему.

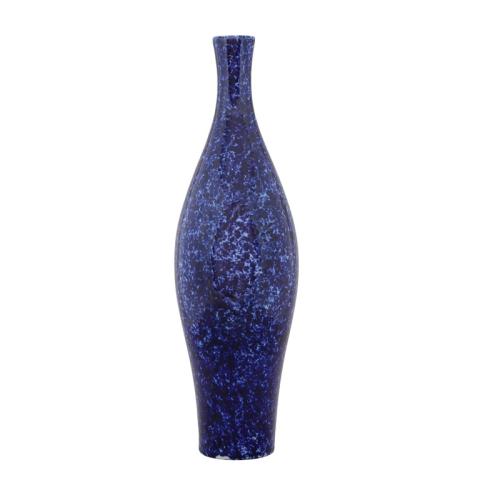

Михаил Николаевич Мох (1911-1978) долгое время был главным художником ЛФЗ. Широко известны его работы в манере соцреализма. Нехарактерна, но тем особенно интересна представленная в зале ваза, одна из поздних, «Вечер» (1963). Название вазы настраивает зрителя на определенный лад восприятия, провоцирует вспомнить образы, характерные для этого времени суток: угасание звуков, красок, смягчение цветов, наступление сумерек, приход темноты. Где-то вдалеке брезжит свет уходящего дня, а вблизи - уже густая синева приближающейся ночи. Овалы - облака, отражающие свет, погружающиеся вместе с небом в мрак? Возможно. Почти в любом абстрагированном от предметной реальности произведении уместно как ассоциативное, так и непосредственно чувственное восприятие (неважно, облака ли это, важно переживание, возможность проникнуться эмоциональным состоянием, которое создает работа), и выбор способа воспринимать - за зрителем.

По приглашению М.Н. Моха в качестве художника на Ленинградском фарфоровом заводе работала И.С. Аквилонова (род. в 1930 году). Сама Инна Сергеевна писала о работе с фарфором так: «В моём понимании — это материал необыкновенно тонкий, позволяющий выразить нюансы чувств, поэтичный и выразительный. В синтезе пластики фарфора с подглазурной росписью наиболее полно, как мне кажется, выражается специфика фарфора. Я особенно люблю сочетание подглазурной и мазковой (надглазурной) техники росписи, где мазок не самоцель, а средство выражения живого и трепетного чувства». Иллюстрацией слов художницы может стать тарелка «Роза в бокале», в которой мы видим надглазурную роспись синим и золотым поверх подглазурной синевы кобальта, что позволяет создать эффект многослойности и, как следствие, объемности форм (подробнее о техниках – в статье к залу западно-европейского фарфора).

В 1978 году главным художником ЛФЗ становится потомственный фарфорист Нина Павловна Славина (1928-2000). Вероятно, каждый из петербуржцев однажды встречал ее работы (за праздничным столом), некоторые из них до сих пор выпускаются заводом. В зале представлена ваза Н.П. Славиной «Воспоминания о древнем Пергаме», выполненная в нехарактерной для стиля мастера геометризованной манере: узнаваемые очертания колонн перемежаются с абстрактными геометрическими элементами. Стиль блюда «Ева» (1972) можно назвать декоративным примитивизмом, в нем прослеживается влияние фовизма (простые очертания форм, сочетания дополнительных цветов, яркий колорит с минимальной свето-теневой моделировкой; вспомним работы Анри Матисса). Так проявляется широта художественного мышления советского мастера.

Творчество русских художников всегда отличалось разнообразием и свободой, даже во времена политической советской несвободы. Самовыражение, любование природой или сказочным вымыслом, мечта о прекрасном и вечном воплощены в искусстве фарфора, который становится частью быта, кабинета или музея и делает мир немного добрее и немного ответственнее за себя, за свое настоящее и будущее, такое же хрупкое, как фарфор.

Экспозиция посвящена мастерам и работам советского времени, но многое связывает их с предшествовавшим периодом, мастерами и школами конца XIX – начала XX века. Так, Павла Каменского (1858 - 1917) нельзя назвать советским художником, но его знаменитые работы на тему народностей России продолжали изготавливаться на, переименованном в Ленинградский, бывшем Императорском фарфоровом заводе много лет после его смерти. В зале представлены три фарфоровые фигуры из этой замечательной серии.

Григорий Дмитриевич Зимин (1875-1958) был принят в живописную мастерскую Императорского фарфорового завода учеником в 1886 году, а в 1893 стал живописцем, специализирующимся на пейзажах. Затем работал, с перерывом на преподавание, на реорганизованном Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова и, вне зависимости от исторических и политических реалий, создавал неизменно прекрасные произведения искусства. Одну из его последних работ, вазу «Военно-морской музей» (1957), Вы можете увидеть в зале.

Творческий стиль Алексея Викторовича Воробьевского (1906-1992) развивался под влиянием художественного объединения «Мир искусства» (вспоминаются яркие утонченные работы А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова, А. Остроумовой-Лебедевой). С 1926 года он работал художником на Ленинградском фарфоровом заводе (ЛФЗ). Произведения А.В. Воробьевского всегда узнаваемы. Жизнеутверждающие сочетания цветов и стилизованных узоров, диковинные растения, звери и птицы вызывают восторженное восхищение. Сказки, ярмарки, причуды, наивный громкий детский смех, леденцы и пряники, – все это наполняет ощущением праздника работы Алексея Викторовича военных и послевоенных лет, когда так не хватало беспечной радости, когда она жила лишь в мечтах и воспоминаниях. Более поздние работы художника – цветные графические миниатюры на фарфоре. Стиль росписи становится детализированным, подробным, взаимодействие линий и цветовых пятен напоминает о народном лубке. Все то же жизнеутверждающее чувство, темы праздников, театра, эпоса, сказки – торжества добра, справедливости и счастья. А.В. Воробьевский – всемирно признанный художник, великий советский мастер, обладавший удивительным даром пробуждать в зрителе радость, напоминать о прекрасном и великом.

Одновременно с А.В. Воробьевским на Ленинградском фарфоровом заводе работала художница А. М. Ефимова (1897-1962). Выпускница мастерской К.С. Петрова-Водкина, Анна Максимовна оставалась живописцем и в прикладном искусстве. Ее росписи - спелые яркие фрукты или цветы, контрастные по цвету и размеру - напоминают академические постановки, а подчас – наброски к натюрмортам. Мастер будто подчеркивает раздельность мазков как самостоятельных выразительных частей изображения, создающих особый декоративный эффект. В зале представлены два варианта одной темы, яблока «Шафран-китайка» (1958) на ветке. В одном мазки решительные и явные, в другом – более слитные и скромные, но в обеих работах запоминаются выразительные живописные объемы.

К тому же поколению блестящих мастеров ЛФЗ относится Лидия Ивановна Лебединская (1908-1983). Это художник тонкого художественного чутья, прекрасный мастер разнообразных форм, жанров и стилей работы с фарфором. Вазы «Цветы» (1939) и «Флоксы» (1940) очаровывают нежностью цветов и изяществом форм, сочетанием плотных и полупрозрачных мазков, неожиданных искусно выполненных деталей. К этим работам стилистически близка представленная в зале ваза (1970-е) другой яркой художницы ЛФЗ того же времени – Любови Карловны Блак (1908-1983).

Выдающимся художником ЛФЗ был Иван Ризнич (1908-1998). В зале можно увидеть его работу «Волки» 1976 года. Анималистическая тема – одна из ведущих в работах мастера. Во многом благодаря Ивану Ивановичу (увлеченному собаководу) эта тема стала одной из ключевых в фарфоровом производстве советского времени. Как и в пейзажных работах начала века (подробнее – в статье к залу российского фарфора рубежа XIX и XX веков), важную роль в этой работе играет вращение вазы. Сначала кажется, что перед нами просто бегущие по зимнему лесу волки, но нет, это конфликт: два волка готовы сцепиться друг с другом, а за следом за ними – и их стаи. Ровный спокойный бег животных, который мы видим при вращении изделия, резко останавливается на эпизоде конфликта - при продолжении вращения волки как будто разбегаются в разные стороны – все в порядке, драка не состоялась.

Необычно и удивительно в контексте советского искусства творчество А.В. Щекатихиной-Потоцкой (1892-1967), ученицы И. Билибина и Н. Рериха, Ф. Валлотона и М. Дени. Наследница творчества великих мастеров, Александра Васильевна с 1918 года работала художницей на Ленинградском фарфоровом заводе. В вазе «Посейдон и Амфитрита» и блюде «Ваза с цветами» можно проследить влияние искусства мастеров Парижской школы и группы «Наби», их подхода к линии как основе изображения, цвету (яркому, локальными пятнами), динамике фигур и композиций, выразительности поз. Такое, характерное для Парижской школы, воплощение наивности и простоты в сочетании с изящностью и выразительностью очень неожиданно для советского фарфора 1920-30-х годов. В искусстве А.В. Щекатихиной-Потоцкой нет и следа соцреализма, она остается верна своему стилю также и в работах на историческую тему.

Михаил Николаевич Мох (1911-1978) долгое время был главным художником ЛФЗ. Широко известны его работы в манере соцреализма. Нехарактерна, но тем особенно интересна представленная в зале ваза, одна из поздних, «Вечер» (1963). Название вазы настраивает зрителя на определенный лад восприятия, провоцирует вспомнить образы, характерные для этого времени суток: угасание звуков, красок, смягчение цветов, наступление сумерек, приход темноты. Где-то вдалеке брезжит свет уходящего дня, а вблизи - уже густая синева приближающейся ночи. Овалы - облака, отражающие свет, погружающиеся вместе с небом в мрак? Возможно. Почти в любом абстрагированном от предметной реальности произведении уместно как ассоциативное, так и непосредственно чувственное восприятие (неважно, облака ли это, важно переживание, возможность проникнуться эмоциональным состоянием, которое создает работа), и выбор способа воспринимать - за зрителем.

По приглашению М.Н. Моха в качестве художника на Ленинградском фарфоровом заводе работала И.С. Аквилонова (род. в 1930 году). Сама Инна Сергеевна писала о работе с фарфором так: «В моём понимании — это материал необыкновенно тонкий, позволяющий выразить нюансы чувств, поэтичный и выразительный. В синтезе пластики фарфора с подглазурной росписью наиболее полно, как мне кажется, выражается специфика фарфора. Я особенно люблю сочетание подглазурной и мазковой (надглазурной) техники росписи, где мазок не самоцель, а средство выражения живого и трепетного чувства». Иллюстрацией слов художницы может стать тарелка «Роза в бокале», в которой мы видим надглазурную роспись синим и золотым поверх подглазурной синевы кобальта, что позволяет создать эффект многослойности и, как следствие, объемности форм (подробнее о техниках – в статье к залу западно-европейского фарфора).

В 1978 году главным художником ЛФЗ становится потомственный фарфорист Нина Павловна Славина (1928-2000). Вероятно, каждый из петербуржцев однажды встречал ее работы (за праздничным столом), некоторые из них до сих пор выпускаются заводом. В зале представлена ваза Н.П. Славиной «Воспоминания о древнем Пергаме», выполненная в нехарактерной для стиля мастера геометризованной манере: узнаваемые очертания колонн перемежаются с абстрактными геометрическими элементами. Стиль блюда «Ева» (1972) можно назвать декоративным примитивизмом, в нем прослеживается влияние фовизма (простые очертания форм, сочетания дополнительных цветов, яркий колорит с минимальной свето-теневой моделировкой; вспомним работы Анри Матисса). Так проявляется широта художественного мышления советского мастера.

Творчество русских художников всегда отличалось разнообразием и свободой, даже во времена политической советской несвободы. Самовыражение, любование природой или сказочным вымыслом, мечта о прекрасном и вечном воплощены в искусстве фарфора, который становится частью быта, кабинета или музея и делает мир немного добрее и немного ответственнее за себя, за свое настоящее и будущее, такое же хрупкое, как фарфор.